ステファンカーブとは?

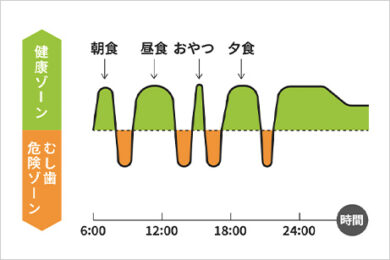

皆さんは「ステファンカーブ」という言葉を耳にしたことはありますか?これは、食事や間食の後に口腔内のpH(酸性・アルカリ性の度合い)がどのように変化するかをグラフにしたものです。

普段の口の中はほぼ中性に近い状態で保たれていますが、飲食をすると口内は酸性に傾き、歯のミネラルが溶け出す「脱灰」が起こります。しかし、食後しばらくすると唾液の働きによってpHが徐々に中性に戻り、溶け出したミネラルが歯に戻る「再石灰化」が始まります。食事直後はpHが急激に低下し、その後ゆるやかに回復するという特徴的な曲線を描きます。この曲線を可視化したものがステファンカーブであり、虫歯リスクを理解する上で欠かせない指標となっています。

脱灰と再石灰化のバランス

食事のたびに、お口の中では「脱灰」と「再石灰化」という現象が繰り返されており、この2つのバランスが歯の健康を大きく左右するのです。ステファンカーブは、この変化をグラフで表したもので、あなたの歯がどんな状態にあるかを知る参考となります。

歯の成分が失われる「脱灰」

私たちは食事をすると口の中の細菌が、食べ物の糖分をエサにして酸を作ります。すると、口の中が酸性に傾き、歯を溶かす力が強まります。この状態が続くと、歯の表面にある硬いエナメル質から、歯を丈夫にしているカルシウムやリンが少しずつ溶け出してしまいます。これが「脱灰」という現象です。この脱灰が進むと歯が弱くなり、やがて虫歯へと進行します。

歯を修復する「再石灰化」

一方で、唾液は酸を中和し、歯に失われたミネラルを補給する役割を担っています。唾液には、歯を丈夫にするカルシウムやリンが含まれています。食事を終えてしばらくすると、唾液がこれらの成分を歯の表面に戻し、溶け出した部分を修復してくれます。この自然修復の働きを「再石灰化」と呼びます。特に初期虫歯の段階であれば、この働きによって自然に修復される可能性があります。

このように「脱灰」と「再石灰化」は常に繰り返されており、そのバランスが崩れることで虫歯のリスクが高まるのです。虫歯にならないためには、この2つのバランスを上手に保つことが大切です。

無意識の「だらだら食べ」が、あなたの歯を弱らせる

ステファンカーブのグラフを見ると、甘いものをだらだら食べ続けたり、飲食の回数が多いと、修復が追いつかずに、歯にとって悪影響があることが分かります。時間を決めずに少しずつ食べ続けると、そのたびに口の中が酸性に傾いて「脱灰」が起こります。本来なら、食後の休憩中に唾液が歯を修復する「再石灰化」を始めますが、だらだらと食べ続けていると、修復の時間がほとんどありません。口の中が中性に戻る前に次の飲食物が入ってくるため、常に酸性の状態が続くのです。これでは、あなたの歯を休むことなく、虫歯の危険にさらし続けているようなものです。

また、炭酸飲料やスポーツドリンク、清涼飲料水などを少しずつ長時間飲む習慣にも注意が必要です。これらの飲み物自体が酸性である上に、含まれる糖分がさらにお口の中を酸性に傾けます。この状態が続くと、歯のミネラルが溶け出しやすくなり、唾液による修復が追いつかなくなり、結果として虫歯のリスクが大幅に増加します。

ステファンカーブの回復に大きく影響する唾液の働き

ステファンカーブの回復速度には個人差があります。その大きな要因が唾液の量と質です。唾液の分泌量が多い人は酸の中和が早く進みますが、ドライマウス傾向がある人や水分不足の人は酸性状態が長引く傾向にあります。分泌を促す工夫としては、よく噛んで食べる、水分をしっかり摂るなどがあります。

スカイ&ガーデンデンタルオフィスでは、お一人おひとりの唾液の状態を詳しく知るための唾液検査を行っています。検査によって酸を中和する力や虫歯菌の数などを調べられ、どれくらい虫歯になりやすいかを具体的なデータとして知ることができます。唾液量が少ない方には分泌を促すマッサージや食習慣を、虫歯菌が多い方には歯磨きの癖や正しいブラッシング法をお伝えするなど、唾液検査の結果に基づいて歯科医師や歯科衛生士が患者様に合わせたセルフケアや食生活のアドバイスを行っています。

虫歯予防に役立つ実践ポイント

1.食習慣を整える

食事や間食は時間を決めて回数を減らすことが大切です。砂糖を含む食べ物や飲み物は頻繁に口にしないように心がけましょう。

2.食後のケアを忘れない

食後は歯磨きやうがいをして、お口の中をきれいにしましょう。歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシを使うと、歯の間の汚れもしっかりと落とすことができます。

3.唾液の働きを強める

唾液は「天然のバリア」とも言える存在です。よく噛む、キシリトールガムを利用する、水分補給をこまめに行うことで唾液の分泌が促進されます。

4.フッ素を活用する

フッ素には再石灰化を助け、歯を強くする作用があります。フッ素入り歯磨き粉を使うほか、歯科医院でのフッ素塗布など専門的なケアを取り入れることもおすすめです。

5.定期的な検診を受ける

自分では気が付きにくい虫歯や歯周病を早期に発見するため、定期的にメンテナンスに行き、歯科医院でのクリーニングを行うことを推奨しています。数ヶ月ごとの受診を習慣にすることで、長期的にお口の健康を維持できます。

まとめ

ステファンカーブの仕組みを知ることで、虫歯を作らないための生活習慣が見えてきます。毎日の食事を少し工夫するだけで、歯が溶け出す時間を短くし、歯を守ることができるのです。日々のちょっとした心がけが、歯の自然な修復力を引き出し、虫歯になりにくい口内環境につながります。ステファンカーブを意識した生活を取り入れることで、将来にわたって、ご自身の歯を健やかに保てます。